Comment « le plus beau scandale judiciaire du XIXe siècle » a marqué l’histoire de Rodez.

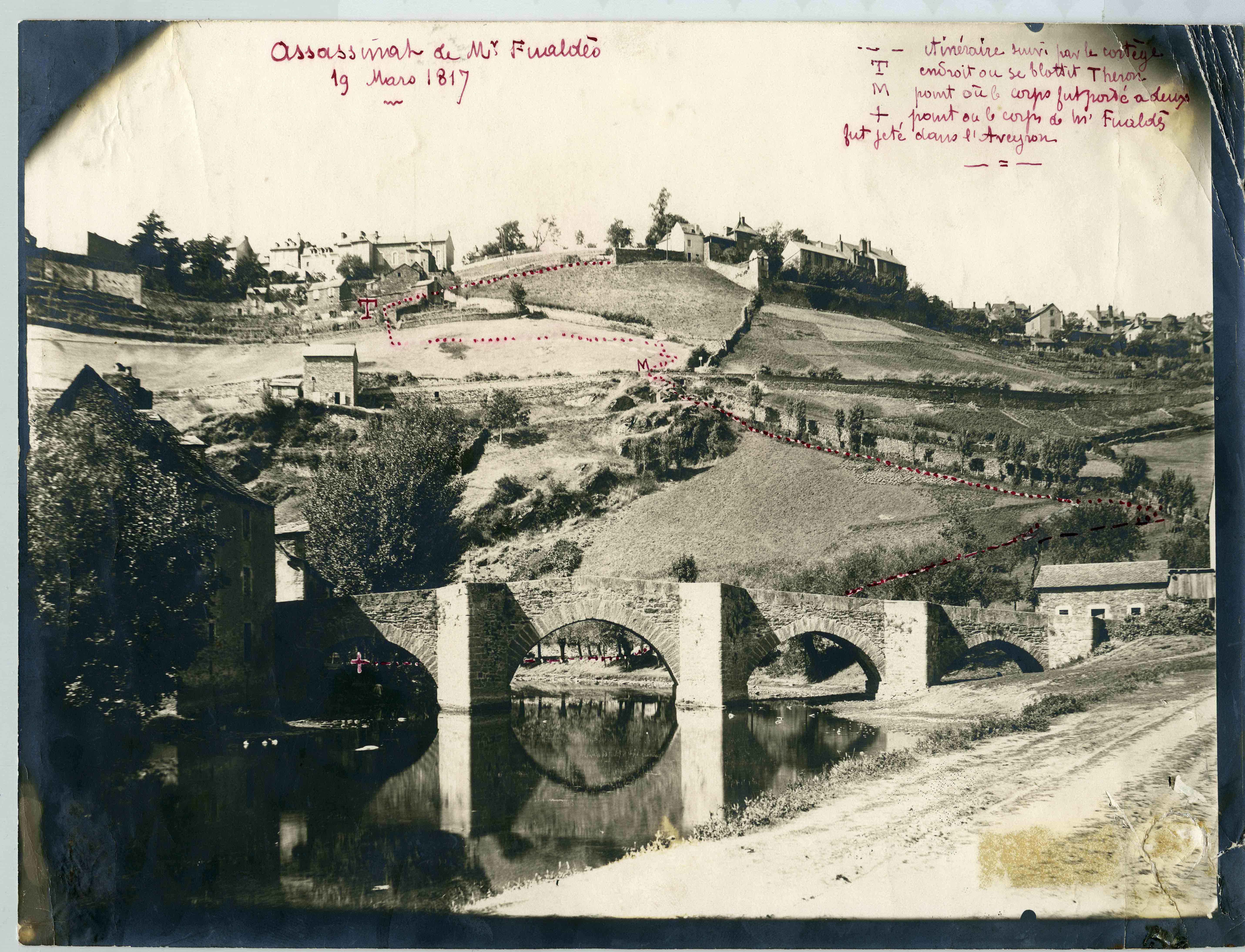

L’affaire Fualdès naît au matin du 20 mars 1817, sur les rives de l’Aveyron, au pied de la ville de Rodez. On retrouve le corps d’un homme, la gorge tranchée, saigné à blanc. Celui d’Antoine Bernardin Fualdès, un notable à la retraite, ancien procureur impérial sous Napoléon Ier.

Rapidement, dans la ville apparaissent deux indices : ici, la canne du gentilhomme ; là, dans une petite rue étroite, un mouchoir de femme, près de la demeure de plusieurs familles modestes. Au rez-de-chaussée vivent le couple Bancal et ses cinq enfants, dans une vingtaine de mètres carrés. La rumeur enfle dans Rodez : pas de doute, c’est là, dans cette maison mal famée, qu’un crime a eu lieu. Le juge ordonne des perquisitions. On ne trouve rien, pas de traces, pas de couteau de boucher ensanglanté qui aurait servi à tuer Fualdès. Interrogés, le père, la mère et la fille aînée nient.

Mais la rumeur les accable : la canne, Antoine Bernardin Fualdès l’aurait perdu pendant son agression. Ce mouchoir, c’est forcément un bâillon. En réalité, celui-ci appartient à Anne Benoît, une blanchisseuse qui vit dans un autre étage de la maison Bancal avec son concubin, un dénommé Collard. Ancien soldat, travailleur agricole, Collard a été justement aperçu dans une taverne avec trois autres personnages de basse extraction – dont un certain Bousquier – le soir du crime. C’est celui-ci, le premier, qui avoue, entraînant les autres avec lui.

Qui donc a pu recruter quatre malfrats pour ce crime abominable ? Le doute se porte sans tarder sur deux proches de Fualdès, Joseph Jausion et Bernard-Charles Bastide-Gramont. Bastide, propriétaire terrien, logeait souvent chez son ami intime Fualdès lors de ses passages à Rodez. Le jour de l’assassinat, il venait discuter affaires. Des passants présents dans la ville cet après-midi-là affirment avoir entendu Bastide dire à Fualdès : « Croyez-vous que je veuille vous faire du tort ? Je cherche des moyens pour vous faire votre compte ce soir. » Étrange propos, propice à toutes les interprétations. La rumeur avance bien vite qu’il s’agit d’une histoire d’argent. Reste Jausion. À peine apprend-il la terrible nouvelle au matin qu’il se précipite dans les appartements de Fualdès. Et pour voir si l’on n’a rien dérobé, il ouvre de force son secrétaire. Grave erreur, car le fils Fualdès, dépêché sur les lieux, annonce que des papiers et de l’argent auraient été volés. Voilà bien la « preuve » de la culpabilité de Jausion.

Ainsi, Fualdès aurait été kidnappé par Bastide-Gramont et Jausion, puis conduit avec un mouchoir en guise de bâillon jusqu’à la modeste demeure. Là, les deux hommes l’auraient tué sous les yeux de la famille Bancal, complice. Puis, le corps aurait été récupéré et jeté dans la rivière par Collard, Bousquier, et leurs deux autres comparses. C’est en tout cas ce scénario qui figure dans l’acte d’accusation du tribunal.

Tandis que les parents sont placés en prison, les enfants Bancal sont envoyés à l’hospice. On tente de recueillir la parole de ces gamins, âgés de cinq à onze ans. Une cuisinière de l’hospice témoigne. À l’entendre, le petit garçon Bancal lui aurait affirmé que le sang de la victime avait été récupéré par ses parents, avant d’être donné au cochon, « qui n’aurait pas tout bu ». Comment le fils Bancal a-t-il pu voir une telle chose ? On ne posera jamais la question. En revanche, de récit en récit, l’anecdote devient légende, encore vivace deux cents ans plus tard. Chacun y va de sa théorie, jusqu’à dire que l’arme du crime n’est autre que le couteau à pain de la famille Bancal, payée pour se taire. D’ailleurs, dans cette maison, ne trouvait-on pas des prostituées ? Et Fualdès ne les fréquentait-il pas ? Et ainsi de suite.

Le 18 août 1817, cinq mois après la mort de Fualdès, s’ouvre le premier procès. Onze accusés comparaissent devant le tribunal de Rodez. Plus de trois cents témoins – dont les trois quarts à charge – sont de la partie. Une victime de plus est à déplorer : le père Bancal, mort de maladie en prison. Les audiences durent près d’un mois, au terme duquel la mère Bancal, Bastide, Jausion et Collard sont condamnés à mort, Anne Benoît aux travaux forcés, tandis que Bousquier s’en sort avec une peine d’un an d’emprisonnement.

Chose rare : l’intégralité des actes du procès est publiée, et ce, avec le sceau officiel du procureur royal. Pourtant, la population s’insurge : « On ne dit pas tout », « les vrais coupables ne sont pas là ». Hasard du destin, un vice de forme du greffier permet de casser le procès. Il faut tout recommencer, et le tribunal se déplace à Albi.

C’est là que surgit en pleine lumière l’un des personnages emblématiques de l’affaire, qui lui donne une tournure romantique. Car tandis qu’on massacrait le gentilhomme dans la sombre cuisine des Bancal, une femme se serait trouvée cachée dans un coin. Et elle aurait tout vu. Voici venir Clarisse Manson, née Enjalran, ex-femme d’un officier, divorcée après avoir trouvé l’amour « trop fade pour elle ». Un véritable personnage, en phase avec le romantisme qui fit les beaux jours de ce début du XIXe siècle. Interrogée successivement par le préfet, le commissaire et les juges, son discours est changeant, brouillé, ambigu. Si elle est déjà présente lors du premier procès en qualité de témoin, elle n’avance rien de probant. Mais début janvier 1818, entre les deux procès, Clarisse Manson fait paraître ses mémoires, rédigés en quelques mois. Son livre, avare en révélations, va pourtant se répandre dans le pays, avant d’être traduit à l’étranger, donnant un écho encore plus retentissant à cette affaire.

Le second procès Fualdès se tient du 25 mars au 5 mai 1818 à Albi – avec 350 témoins, et dans une ambiance survoltée. Cette fois, on scrute l’affaire de partout. Les publications des actes du procès se répandent à travers le pays, et même à l’étranger. Alors que la censure fait rage dans la France de Louis XVIII, on valide la publication d’ouvrages sur l’affaire. Chacun y va de son hypothèse. La justice autorise des portraitistes à venir voir les accusés dans leur cellule – spécialement la famille Bancal, dépeinte avec les traits les plus éloquents, comme si leur culpabilité affleurait sur leur visage.

Des amateurs se muent en experts, tracent des plans, écrivent à la justice pour expliquer ce qui, selon eux, se serait vraiment passé. On voit même surgir des cabinets de cire, représentant les grands instants de l’affaire. « C’est le début de l’imagerie de crime », analyse Aurélien Pierre, directeur du musée Fenaille, à Rodez.

Dans les classes populaires, pas encore complètement alphabétisées, on chante la complainte de Fualdès. Les gazettes, elles, s’emparent du sujet, et envoient des rédacteurs sténographes sur place afin de diffuser des comptes rendus – à mi-chemin entre la chronique judiciaire et le récit criminel, dans ce qui n’est pas encore un métier à part entière. Ainsi, Henri de Latouche, plume friande de scandales pour la Gazette de France, décrit Rodez, « une des plus anciennes et tristes villes », comme un endroit sordide, coupe-gorge, où l’on voit voleter les chauves-souris autour de la cathédrale.

Au procès d’Albi, Mme Manson est au centre de toutes les attentions, enchaînant les envolées lyriques, les interpellations de prévenus et les évanouissements. Désormais mise en cause, elle décide d’avouer ce que tout le monde attend : oui, Bastide et Jausion ont bien organisé le meurtre de Fualdès, qui eut lieu dans la cuisine des Bancal. Au terme du procès, trois condamnations à mort sont confirmées : Bastide-Gramont, Jausion et Collard. Bousquier et Mme Manson sont relaxés.

Pendant encore quelque temps, le pays vibrera au son des rumeurs. Le grand public aura même droit à un troisième procès, qui n’aboutira sur aucune condamnation. À Paris, dans certains cafés, on fait venir en spectacle des protagonistes de l’affaire ou des sosies, présentés comme des bêtes de foire. Et Bousquier, celui-là même qui le premier raconta l’horrible crime, se retrouve à travailler comme guide « touristique » dans un cabinet de cire de la capitale qui reconstitue la scène de l’assassinat.

Le problème – car il y en a un, et il est de taille –, c’est que cette histoire est un mensonge. De l’enlèvement à l’égorgement dans la maison Bancal, en passant par Mme Manson, « tout est faux », selon l’historien aveyronnais Jacques Miquel, authentique fualdesologue. « En vérité, encore aujourd’hui, on ne sait pas qui a tué Fualdès », résume le spécialiste.

Car la mécanique infernale de l’affaire n’a reposé que sur une accumulation de rumeurs. Le mobile financier ? Jausion et Bastide n’avaient pas de problèmes d’argent. Mais alors pourquoi tant de témoins disent-ils les avoir aperçus sur les lieux du meurtre ? Deux habitants de la maison Bancal, M. Saavedra, ancien juge, réfugié espagnol, et sa femme, affirment de leur côté n’avoir rien entendu ce soir-là, sauf « la mère Bancal qui faisait faire la prière à ses enfants ». Les juges ont considéré qu’il s’agissait d’un faux témoignage. Le fils de Fualdès lui-même a reconnu la mécanique infernale dès le procès d’Albi : « Dès les premiers instants, l’opinion enveloppa, dans ses mille bras, Bastide et Jausion, comme principaux instigateurs du crime ; et cette opinion, malgré les intrigues et les machinations, ne les a plus lâchés. »

Le témoignage le plus capital, celui de Mme Manson, s’écroule lorsqu’à la veille de sa mort, en 1825, elle confie à ses proches ne rien savoir de l’assassinat de Fualdès. Elle avoue même ne pas avoir été présente le soir de sa mort. Cent ans plus tard, Edmond Locard, l’un des fondateurs de la criminalistique, conclura : « Il est pour moi hors de doute qu’aucun des condamnés dans l’affaire Fualdès n’a joué le moindre rôle dans l’assassinat de Fualdès (…), qui constitue “le plus beau scandale judiciaire du XIXe siècle.” »

Aujourd’hui encore, hormis la découverte du corps de Fualdès dans l’Aveyron, on ne sait pas grand-chose de la mort de l’ancien procureur. Rien ne permet de dire qu’il a été conduit dans la maison Bancal. Rien ne prouve qu’il a été tué avec un couteau. Obnubilés par la rumeur publique, les enquêteurs ont laissé de côté les autres pistes potentielles – sans manquer de condamner à mort trois personnes sans doute innocentes : Collard, Jausion et Bastide.

Alors quoi ? Crime crapuleux ? Suicide ? Piste politique ? « Assez étrangement, on a mis en cause les amis de Fualdès, mais on n’a pas cherché ses ennemis », remarque Jacques Miquel. Parmi eux, les ultra-royalistes semblent tout désignés. En effet, Fualdès avait partagé les idéaux révolutionnaires puis impériaux. Le magistrat n’avait perdu ses fonctions de procureur qu’avec la chute de l’Empire en 1815. Une période troublée, durant laquelle de nombreux projets de vengeance mûrirent chez les partisans de la monarchie.

Loin de freiner la rumeur, le pouvoir a agi délibérément pour la propager, la diffuser, le récit lui convenant parfaitement. L’histoire telle qu’elle a été admise après le procès d’Albi protégeait les royalistes, faisait frémir les bourgeois et vibrer le petit peuple. Comme pour beaucoup de faits divers, elle révèle un visage particulier de cette France post-impériale, des débuts de la Restauration.

Bien sûr, ce n’est là encore qu’une hypothèse – certains affirment que l’affaire Fualdès ne serait qu’une sombre histoire de libertinage ayant mal tourné… Aujourd’hui, deux siècles après l’égorgement d’un ancien procureur impérial à la retraite, on peut dire avec une quasi-certitude qu’on ne saura sûrement jamais qui décida de l’assassiner dans la nuit du 19 mars 1817, à Rodez.

Pour aller plus loin, lire : L’affaire Fualdès, le sang et la rumeur, Éditions du Rouergue, 2017

Écouter : La marche de l’histoire, France Inter

Voir : le webdoc réalisé par le musée Fenaille de Rodez pour le bicentenaire de l’affaire

768px,(min-width: 501px) 600px,(min-width: 401px) 500px,(min-width: 301px) 400px,(min-width: 1px) 300px” srcset=”//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/300×200/0c15/300d169/none/17545/JFHE/image_content_95233569_20170319174347.jpg 300w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/384×256/0c20/384d216/none/17545/JFGL/image_content_95233569_20170319174347.jpg 384w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/512×341/0c27/512d288/none/17545/JFPF/image_content_95233569_20170319174347.jpg 512w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/640×427/0c34/640d360/none/17545/JFOG/image_content_95233569_20170319174347.jpg 640w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/768×512/0c40/768d432/none/17545/JFGK/image_content_95233569_20170319174347.jpg 768w” alt=”Assassinat du procureur Fualdès : deux siècles de sang et d’encre” width=”768″ height=”432″ data-srcset=”//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/300×200/0c15/300d169/none/17545/JFHE/image_content_95233569_20170319174347.jpg 300w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/384×256/0c20/384d216/none/17545/JFGL/image_content_95233569_20170319174347.jpg 384w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/512×341/0c27/512d288/none/17545/JFPF/image_content_95233569_20170319174347.jpg 512w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/640×427/0c34/640d360/none/17545/JFOG/image_content_95233569_20170319174347.jpg 640w,//static3.centrepresseaveyron.fr/documents/1/0/768×512/0c40/768d432/none/17545/JFGK/image_content_95233569_20170319174347.jpg 768w” /></div>

<div class=)